![]() 最終更新日:

最終更新日:

住宅購入に必要な費用は、物件によっては数千万~1億円以上になります。

多額なので、両親や祖父母から資金援助をしてもらうという方もいらっしゃるでしょう。

一定金額以上のお金を受け取った場合は「贈与税」を支払わなければなりません。

しかし、要件を満たすことで非課税になることがあります。

今回の記事では、住宅購入時に親から資金援助を受ける場合の非課税制度について解説します。

目次

1. 贈与税ってどれくらいかかるの?

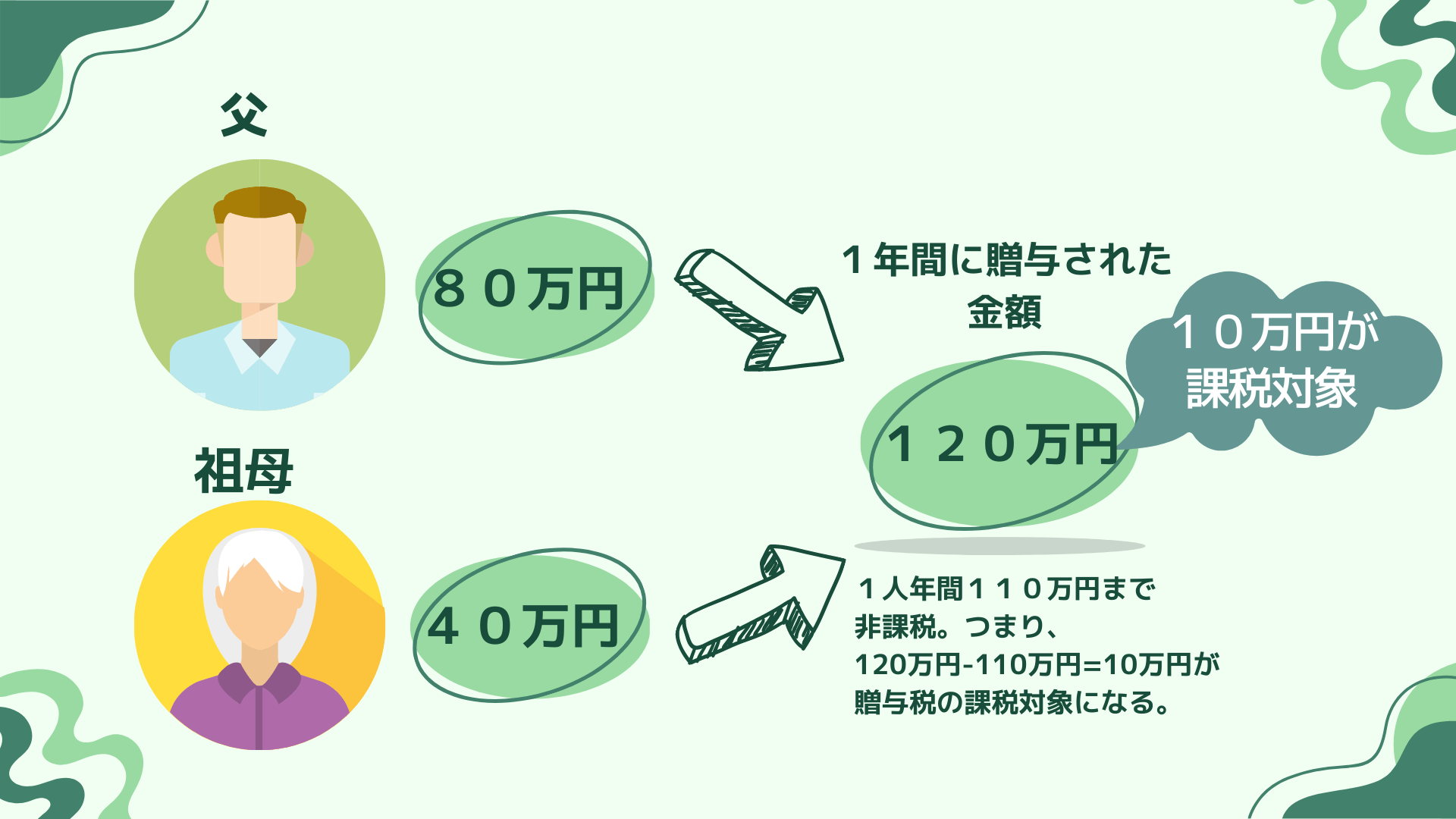

原則、1人の人が年間110万円を超えて贈与された場合は、その超えた分は贈与税の対象となります。

例えば父から80万円贈与され、同年中に祖母からも40万円贈与されたとします。

このとき、それぞれから受け取ったお金は110万円以下ですが、合計すると120万円になります。

すると、110万円を超えた10万円分が贈与税の課税対象となるのです。

贈与の対象は現金だけでなく、不動産や有価証券、さらには自動車なども含まれます。

親や祖父母から110万円(基礎控除)を超えて贈与を受けた場合の税率は、下記表のようになります。

特例税率

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | 0円 |

| 200万円超え~400万円以下 | 15% | 10万円 |

| 400万円超え~600万円以下 | 20% | 30万円 |

| 600万円超え~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |

| 1,000万円超え~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |

| 1,500万円超え~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |

| 3,000万円超え~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |

| 4,500万円超え | 55% | 640万円 |

このように、贈与税は他の税に比べると税率がかなり高くなります。

また、今回ご紹介したのは「両親や祖父母などの直系尊属から贈与を受け、かつ、受贈者が20歳以上」の場合に適用される特例税率です。

直系尊属以外から受け取った場合や受贈者が20歳未満の場合は一般税率となり、特例よりも高い税率が適用されます。

直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母など直接の祖先にあたる人のことです。

おじやおば、義理の父母は直系尊属ではないので、注意しましょう。

親から贈与されたケースを計算

それでは、20歳以上の人が父母から900万円の贈与を受けとると、贈与税はいくらになるでしょうか。

実際に計算をしてみました。

(贈与額-基礎控除110万円)×税率-控除額=贈与税額

(900万円-110万円)×30%-90万円=147万円

この場合、贈与税額は147万円です。

贈与された金額の約16%が贈与税として徴収されてしまうことになります。

贈与税がかからない場合もある

実際に贈与税額を計算してみると、思った以上に高くて驚いた方もいらっしゃるでしょう。

しかし、110万円以上であっても贈与税の対象にはならないケースや一部非課税となるケースもあります。

今回は、代表的なものをご紹介します。

- ● 生活費や教育費に充てるための資金

- ● 結婚・子育て資金

- ● 教育資金の一括贈与

- ● 住宅取得等資金(現状2026年までの制度)

日常の生活費や教育費のために仕送りをした場合は、110万円を超えても贈与税の対象にはなりません。

親から子どもだけでなく、子どもから親に生活費を渡した場合も同様です。

結婚や子育てのための資金、そして教育資金については一定金額まで非課税措置がされます。

金融機関で専用の口座を開設する必要がありますが、その手続きさえすれば、別途税務署に申告しなくても非課税となります。

住宅取得等資金については、これから詳しく解説していきます。

2. 住宅購入時、親や祖父母から資金援助を受けるときの制度

それでは、住宅を購入するときに両親や祖父母から資金援助されたら、贈与税額はどうなるのか見ていきましょう。

住宅取得資金援助制度

直系尊属である両親や祖父母から、家屋の新築や取得・増改築のための資金援助があった場合、要件を満たせば、一定金額まで非課税となります。

いくらまで非課税になるのかは、以下のとおり住宅性能によって異なります。

非課税限度額

| 質の高い住宅 (ZEH住宅等) |

1,000万円 |

|---|---|

| その他の住宅 | 500万円 |

この制度は夫婦それぞれが利用できるため、共有名義であれば最大2,000万円が非課税となります。

今回の記事は単独名義であることを前提とします。

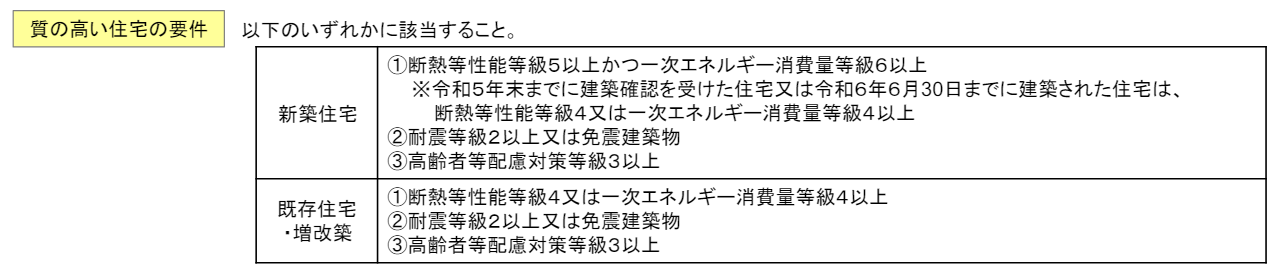

質の高い住宅とは、以下画像の①~③いずれかに適合する住宅のことです。

なお、住宅性能証明書などによる証明が必要になります。

住宅新築や購入する前から贈与を受けることが決まっているなら、条件を満たす住宅かどうか確認するようにしましょう。新築住宅の省エネ性能について、2024年以降はZEH基準以上を満たすことが求められています。

ZEH住宅や長期優良住宅については、こちらの記事で解説しているので、詳しく知りたい方はご覧ください。

国は、環境に配慮した性能の住宅(省エネな住宅)を推進しています。

こどもエコすまい支援事業(既に受付は終了)では、高い省エネ性能の新築住宅を購入する場合や省エネリフォームする場合に補助金をもらえました。

さらに住宅ローン控除においても長期優良住宅やZEH住宅の方が借入限度額は多いので、なるべく省エネ性能の高い住宅を選択することをおすすめします。

住宅購入に関する補助金や減税については、以下の記事で詳しく解説しています。

非課税のための要件

500万円以上が非課税となる「住宅取得等資金贈与」ですが、適用されるためには以下のすべての要件を満たす必要があります。

- 住宅取得等資金贈与の要件

- ● 2022年1月1日から2026年12月31日までの間に、直系卑属から贈与されること

- ● 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること

- ● 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下※1であること

- ● 定められた期間内に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと

- ● 親子や夫婦など特別の関係がある人から取得した住宅ではないこと、

またはこれらの方との請負契約等により新築・増改築等をしたものではないこと - ● 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をすること

- ● 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

- ● 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること

または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること※2 - ● 住宅の登記簿上床面積が40㎡以上240㎡以下で、2分の1以上に相当する部分を居住の用に供すること

- ● 中古住宅の場合、昭和57年以降に建築されたもの、または耐震等一定の基準を満たすもの

※1 新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、所得1,000万円以下

※2 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできないので、修正申告が必要

このように、要件は細かく設定されています。

特に気をつけたい要件についてご説明いたします。

2026年12月31日までの制度!

住宅取得等資金の贈与は、常設の非課税制度ではないので、2026年12月31日で終了予定です。

元々は2023年12月31日までの特例措置でしたが、令和6年度税制改正により3年延長されることになりました。

現時点では、2027年以降は非課税にはなりません。

2027年以降に直系尊属から資金援助された場合、援助額すべてに先ほどご紹介した「特例税率」が適用されます。

または、後ほどご説明する「相続時精算課税」を選択するという方法もあります。

翌年3月15日までに引き渡しを受ける必要がある

贈与を受けた翌年の3月15日までに、住宅の引き渡しを受ける必要があります。

売買契約ではなく、引き渡しという点に注意してください。

新築で3月15日までに住宅が完成していない場合は、非課税の適用を受けることはできません。

しかし、一部例外はあります。

| 新築マンション 建売住宅 |

引き渡しが必要 |

|---|---|

| 注文住宅 (請負契約による新築) |

新築に準ずる(棟上げが終わった)状態であれば良い※ |

※屋根(その骨組みを含む)があり、土地に定着した建造物として認められる状態のこと

注文住宅については、新築に準ずる状態であることの証明書を提出することで、引き渡しされていなくても非課税の適用を受けることができます。

新築マンションと建売住宅の場合は必ず引き渡しが必要です。

なお、3月15日までに引き渡しがされていれば、それまでに居住できなくても非課税の対象にはなります。

ただし、同年12月31日までに居住する必要があり、事情説明のための追加書類なども提出しなければなりません。

3. 住宅購入時の資金援助に関するよくある質問

次に、住宅取得等資金贈与(資金援助)制度に関する疑問にお答えします。

住宅取得等資金贈与制度はいつまで利用できる?

住宅取得等資金贈与制度の期間に関して、現在、以下2つの条件があります。

- ● 2026年12月31日までに贈与される

- ● 引き渡しは贈与翌年3月15日まで

(2023年の贈与だと、2024年3月15日まで)

例えば2023年中に贈与してもらった場合、2024年3月16日以降に引き渡し予定の新築マンションや建売住宅だとこの制度の対象外になってしまうので、注意が必要です。

親から居住用の不動産を贈与された場合はどうなる?

住宅購入用資金ではなく、不動産をそのまま贈与された場合はこの制度の対象となるのでしょうか。

答えは、この制度は金銭のみが対象となっているため、不動産そのものについては非課税対象にはなりません。

増改築の場合も同様です。

住宅ローン返済のための費用をもらった場合は?

住宅ローンの借り入れをしていて、両親から返済のために資金をもらった場合は対象になるのでしょうか。

非課税特例は、あくまで「新築若しくは取得または増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合」に限られます。そのため、住宅ローン用の費用は対象になりません。

原則として、贈与された資金は全額を頭金として使う必要があります。

手付金に充てた場合も対象となる?

住宅を購入する際には、手付金を支払うことがほとんどです。手付金は、最終的には頭金に充当されます。

援助された資金を手付金に充てるということも、不可能ではありません。

しかし、なるべく避けた方が良いでしょう。

というのも、贈与の非課税は「贈与翌年3月15日までの引き渡し」が条件になっているからです。

特に新築の場合は、契約から引き渡しまで数ヶ月以上の期間があることがほとんどです。

手付金支払いのタイミングによっては、非課税の対象外になってしまいます。

また、何らかの事情でその物件を購入しないことになると、別の物件を探すことになります。

そのため、贈与してもらうタイミングは引き渡し直前の方が良いでしょう。

手付金については、以下の記事で詳しく解説しています。

援助された金額が大きい場合や、2024年以降に贈与された場合はどうすればいい?

直系尊属から住宅資金援助があった場合、非課税額(500万円または1,000万円)を超えた額については、110万円が基礎控除されて、残額に特例税率が適用されます。例えば2,000万円援助された場合は、1,000万円非課税でも贈与税額は177万円になります。

援助された金額が大きい場合に贈与税を減らす方法はないのでしょうか。

結論としては、「相続時精算課税」を利用することで、納税を先送りすることはできます。

「相続時精算課税」とよく比較される「暦年課税」は、今回の記事でご紹介している「1年間に110万円を超えて贈与された場合は、贈与税の対象となる」ことです。

一方「相続時精算課税」とは、2,500万円までは控除されて贈与税がかからず、贈与者が亡くなったときに贈与価額と相続価額を合算して相続税として納める制度です。いわゆる生前贈与をするための制度なので、直系尊属からの贈与だけが対象になります。

暦年課税と相続時精算課税の主な違いはこのようになっています。

| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |

|---|---|---|

| 床面積 | 40㎡以上240㎡以下 | 40㎡以上 |

| 受遺者の所得 | 2,000万円以下※1 | 制限なし |

| 控除額 | 基礎控除110万円 | 2,500万円※2 + 基礎控除110万円 |

| 適用税率 | 特例税率 | 一律20% |

※1 新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、所得1,000万円以下

※2 父母双方から贈与される場合、それぞれから2,500万円控除できる。

暦年課税と比べると、相続時精算課税は控除額がかなり大きいです。

また、2024年1月から相続時精算課税でも「年間110万円」の基礎控除ができるようになりました。

.png)

ただし、相続時精算課税は年間ではなくて合計で2,500万円(年間110万円の基礎控除を除く)まで控除されることになります。

以前に相続時精算課税で贈与をされている場合は、2,500万円からその金額を引いた数字が控除額です。

あくまで納税が先送りになっただけであり、将来的には相続税として支払う必要があります。

相続される金額などの事情によっては、住宅資金援助されたときに相続時精算課税を選択した方が良いケースもあるようです。

各制度の詳しい要件や最新の情報は、国税庁ホームページをご覧ください。

4. 親から住宅資金援助を受ける場合のモデルケース

最後に、親から資金援助を受けて住宅を購入し、非課税の対象となった場合の具体的なケースを見ていきましょう。

- 〇 単独名義

- 〇 住宅は質の高い住宅に適合しない:500万円まで非課税

- 〇 親からの援助額:1,000万円

前半でご紹介した特例税率から必要部分のみ抜粋しました。

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円超え~400万円以下 | 15% | 10万円 |

計算式は、以下のとおりになります。

贈与額-非課税額=課税対象額

1,000万円-500万円=500万円

(課税対象額-基礎控除110万円)×税率-控除額=贈与税額

(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円

基礎控除後の金額は390万円なので、特例税率15%、控除額は10万円になります。

結果的には、贈与税額は48.5万円でした。

なお、非課税になるためには、税務署への申告が必要です。

税額が0円であっても、申告しなかった場合は非課税特例を受けることができません。忘れないようにしましょう。

5.まとめ

今回の記事では、親や祖父母から住宅購入の資金援助があった場合の贈与税について解説しました。

住宅価格が高騰していて、自身の資産や収入だけでは購入することが難しいという方もいらっしゃるでしょう。

非課税制度や住宅ローン控除制度をフル活用するようにしましょう。

また、住宅選びで大切なのが「適正な価格」で購入することです。

例えば、新築マンション購入検討中の皆さんは、こんな経験はないですか?

- ● 「将来値下がりしないか心配。10年後に価格がいくらになるのか簡単に分かったら良いな」

- ●「万が一売ることになっても、売却額より住宅ローン残債の方が多かったらどうしよう。売却時点の予想利益が分かったら良いな」

住まいサーフィンの各物件詳細ページでは、将来の資産性が一目で判断できる「沖式マンション10年後予測」を無料公開しています。

「値上がりシミュレーション」機能を使えば、5年後・10年後の将来価格をベストケース・標準ケース・ワーストケースの3つのシナリオで具体的にシミュレーションできます。

物件価格や金利を入力すればその場で自由にシミュレーションできるので、購入するべきか悩んでいる方にぴったりです。

さらに、「含み益シミュレーション」機能では、値上がりしたマンションを売却した場合に、実際に得られる利益を試算した結果を確認できます。

「沖式マンション10年後予測」の活用方法は、下記の動画でさらに詳しくご説明しております。

また、中古マンション購入検討中の皆さんは、こんな経験はないですか?

- ● 「スーモ等で見つけた物件が6,000万円で売出されている。この駅でこの価格少し高い気がするけど、本当に適正な価格なのだろうか?」

- ● 「適正な価格(沖式査定額:5,400万円)が分かれば、指値(値下げ交渉)を入れて、自分の予算内である5,500万円で強気に交渉出来るのになあ。。」

- ● 「どのサイトも適正な価格が分からないし、表示されていても、マンション単位で大雑把、お部屋毎に間取り、向き、階数を考慮されていない気がする」

住まいサーフィンの各物件詳細ページでは、お部屋毎に価格査定を行っています。

これにより、購入検討しているお部屋の「適正価格」を正確に把握することができます。

物件詳細ページの便利な活用方法は、下記の動画でさらに詳しくご説明しております。

「沖式マンション10年後予測」や「割安判定」は、会員であれば、無料で利用できます。

でもなぜ、住まいサーフィンに出来て、他のサイトには出来ないの?と疑問を持つかもしれません。

そこには、住まいサーフィンにしかない3つの理由があります。

住まいサーフィン独自の特徴

- 1.広告サイトではないため、売主への忖度が不要

- 2.サイト開設25年と老舗であるが故に、過去から蓄積されたビッグデータを保持・分析している

- 3.不動産業者、金融機関、REITといったプロにコンサル及び情報提供している精緻なデータを活用している

しかしなぜ、こんなに有用なデータを無料で公開するの?と怪しく感じる方もいるのではないでしょうか。確かに怪しいですよね。

その理由として、住まいサーフィンを開設した代表の沖有人が掲げる理念があります。

それは不動産売買における情報の非対称性を無くすことです。

昔から、不動産業者は売り手に不利益となる情報を隠すため、騙されて損をする消費者が後を絶ちません。

そんな消費者を減らすために、住まいサーフィンで購入に役立つ情報を無料公開し、理論武装してほしいとの思いがあります。

住まいサーフィンは、購入検討する全ての消費者に情報を活用してもらうため、有料ではなく無料で情報提供を行っています。

ただし、運営にはお金がかかります。

そのため、不動産業者や金融機関等の企業にコンサル提供を行い利益を得ることで、住まいサーフィンの無償利用を実現しています。

無料会員登録するだけで、全ての情報が確認できリスクなく始められます。

退会も簡単に出来ますので、まずは気軽に登録して、マンション購入を成功させましょう!

簡単無料登録はこちらから!

マンション購入に役立つコラム記事

- SUUMOとの違い

- 資産性とは?

- 購入メリット

- 購入の流れ

- 最適な購入時期

- 必要な初期費用

- 女性のマンション購入

- 独身のマンション購入

- 中古マンション失敗談

- 築20年マンション

- マンションと戸建て比較