![]() 最終更新日:

最終更新日:

マンション価格の高騰が止まりません。10年前に比べると、中古マンションでも相当高いと感じている方も多くいらっしゃるでしょう。

購入の負担を少しでも減らすためには、補助金や各種控除について把握しておくことが必要です。

今回の記事では、マンション購入時に利用できる補助金と減税制度について解説します。

目次

1. 分譲マンション購入時にもらえる補助金

2024年1月現在、マンション購入時に利用できる補助金制度を見ていきましょう。

新築・中古マンション購入の補助金制度には何がある?

新築・中古マンションについては、それぞれ以下の補助金制度があります。

新築マンション

● 子育てエコホーム支援事業

● 給湯省エネ2024事業

● 自治体独自の補助金

中古マンション

● 子育てエコホーム支援事業(リフォーム時)

● 給湯省エネ2024事業(リフォーム時)

● 先進的窓リノベ2024事業(リフォーム時)

● 長期優良住宅化リフォーム推進事業(リフォーム時)

● 自治体独自の補助金

このうち、「子育てエコホーム支援事業」「給湯省エネ事業」「先進的窓リノベ事業」は、「住宅省エネ2024キャンペーン」と呼ばれています。

現在利用できる制度について個別に見ていきましょう。

子育てエコホーム支援事業

「子育てエコホーム支援事業」は、省エネ性能が高い新築住宅の取得や省エネ改修(リフォーム)を支援するための事業で、子育て世帯と若者夫婦世帯が主な対象となっています。

しかし、リフォーム補助金については子育て世帯や若年夫婦世帯以外の人も補助の対象です。

補助額は、新築住宅購入だと1住戸につき80万円または100万円、リフォームは最大60万円です。

| 対象(マンション購入の場合) | 1.子育て世帯または若者夫婦世帯※が購入する新築住宅 ※(令和5年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下) 2.住宅取得者等が工事施工業者に対象工事を発注するリフォーム |

|---|---|

| 補助額 | 新築住宅購入:長期優良住宅は100万円※、ZEH住宅は80万円※ ※市街化調整区域や特定の災害リスクがある区域の場合、補助額は半額となる リフォーム:工事内容や発注者の年齢等に応じて上限20~60万円 |

| 対象着工期間 | 2023年11月2日以降、対象工事に着手したもの |

| 交付申請期間 | 2024年3月中下旬~遅くとも2024年12月31日まで |

新築マンション購入補助の対象は、長期優良住宅とZEH住宅です。ZEH(ゼッチ)は、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」のことで、消費するエネルギーよりも創り出すエネルギーの方が多い住宅になります。

土砂災害警戒区域や浸水想定区域に立地しないものなどの条件がありますのでご注意ください。

中古マンションの場合は住宅購入の補助金対象ではありませんが、リフォームをすると補助金がもらえることがあります。

補助金がもらえると言っても、この事業は住宅の購入者やリフォーム工事発注者が申請するものではありません。事務局に登録された住宅省エネ支援事業者(建築事業者・販売事業者・施工業者)が申請をします。

補助金は、事業者を通じて住宅の購入者等に還元されます。

詳細条件や対象リフォーム工事などについては、子育てエコホーム支援事業の公式ホームページをご確認ください。

なお、申請期間に「遅くとも」という記載があるのは、予算の執行状況によっては受付終了するためです。

上記期間内であっても、予算に達した場合は補助金はもらえません。

予算に対する補助金申請額の割合は、公式ホームページで随時更新されていますので、チェックしてみてください。

注意していただきたいのが、国が実施する他の補助制度を利用する場合、原則として併用はできません。

しかし、リフォーム工事で請負工事契約が別、かつ工期が別である場合は、国の補助金制度と併用できることがあります。

給湯省エネ2024事業

「給湯省エネ事業」は、高効率給湯器の導入を支援するための事業です。

「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的としています。

基準を満たした高効率給湯器を購入またはリースした場合、補助の対象になります。

新築住宅の購入時だけでなく、リフォームなどで給湯器の交換をした場合でも、条件を満たせば補助を受けることができます。

給湯器の種類によって異なりますが、基本補助額は1台につき8万円~18万円です。

マンションの場合は1住戸1台までが補助されます。

| 補助対象 | 以下の高効率給湯器の購入またはリース契約。 〇 ヒートポンプ給湯機(エコキュート) 〇 ハイブリッド給湯機 〇 家庭用燃料電池(エネファーム) |

|---|---|

| 基本補助額 | ヒートポンプ給湯機器(エコキュート):1台につき8万円 ハイブリッド給湯機器:1台につき10万円 家庭用燃料電池(エネファーム):1台につき18万円 上記基本額に加えて、性能要件を満たせばさらに加算。 |

| 対象契約期間 | 着工日以前 |

| 対象着工期間 | 2023年11月2日以降 |

| 交付申請期間 | 2024年3月中下旬~遅くとも2024年12月31日まで |

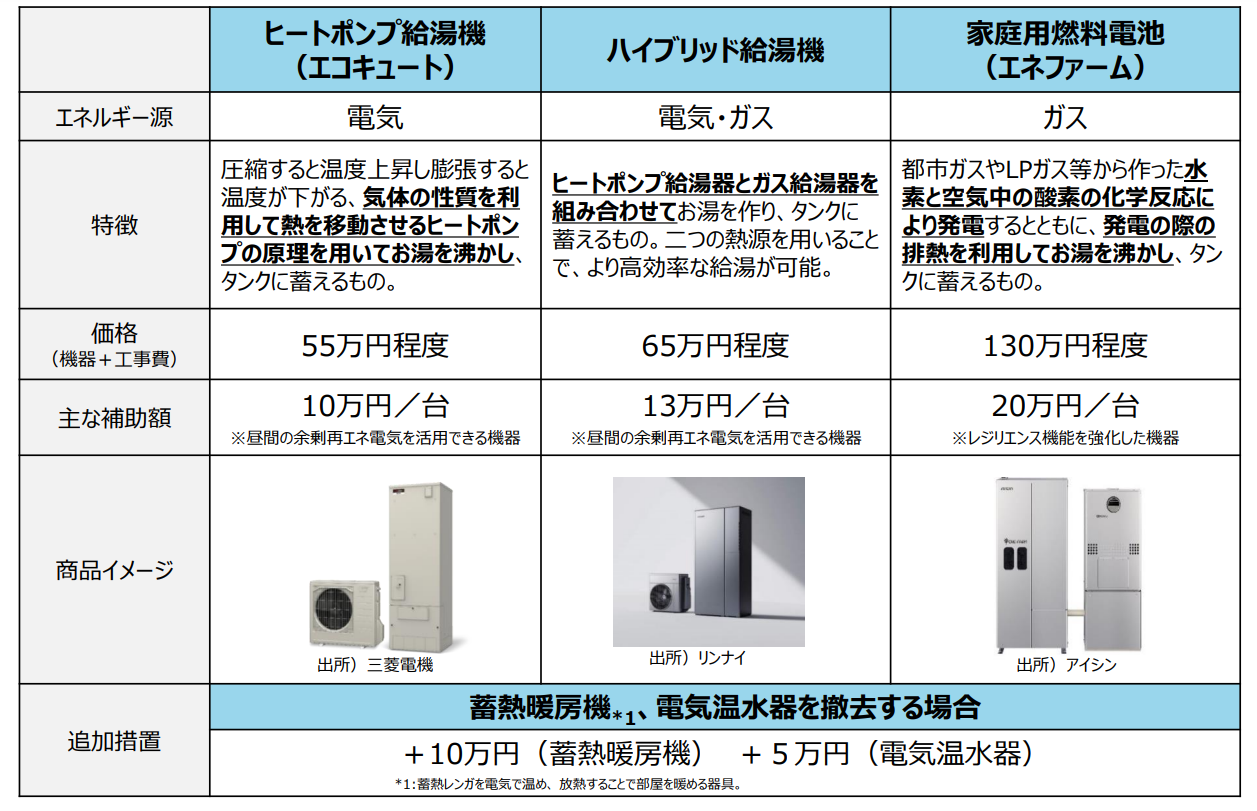

給湯器の違いがよく分からないという方は、こちらの画像を参考にしてください。画像の「主な補助額」は、基本額と性能加算額の合計額となっています。

引用元:給湯省エネ2024事業の概要

補助金の申請者は、購入の場合は販売事業者、リフォームの場合は施工業者、リースの場合はリース事業者です。

2023年の給湯省エネ事業では住宅購入者やリフォーム工事発注者が申請していましたが、2024年から変更となりました。

なお、先ほどご紹介した「子育てエコホーム支援事業」とは併用することができません。

その他詳細の条件、性能加算額などについては給湯省エネ2024事業公式ホームページをご確認ください。

先進的窓リノベ2024事業

「先進的窓リノベ事業」は、窓の断熱性能を高めることで、冷暖房の費用負担軽減やCO2排出量削減などを目指す事業です。

この事業はリフォーム(リノベーション)のための補助金制度なので、新築購入は対象になりません。

以前よりも高い断熱性能の窓にリフォームした場合、工事内容に応じて5万円~200万円が補助されます。

ここで注意していただきたいのが、マンションの窓は共用部分になりますので、窓のリフォームをするには管理組合の許可が必要なことが多いです。

マンションの規約やリフォーム内容によっては、許可されない場合もあります。

ただし、内窓であれば個人で設置可能なこともあるようです。

まずはマンションの管理組合に相談しましょう。

| 補助対象 | 窓の断熱改修(リフォーム) |

|---|---|

| 補助額 | 補助対象工事の内容に応じて定額 5万円~最大200万円まで |

| 対象契約期間 | 工事着手日以前 |

| 対象着工期間 | 2023年11月2日以降、対象工事に着手したもの |

| 交付申請期間 | 2024年3月中下旬~遅くとも2024年12月31日まで |

リフォーム事業者が申請して、補助額は住宅の所有者に還元されます。

なお、原則として補助対象が重複する他の補助金とは併用できません。補助対象が重複しなければ「子育てエコホーム支援事業」や「給湯省エネ2024事業」との併用も可能です。また、国ではなく地方公共団体の補助制度であれば、併用できることもあります。

詳しくは先進的窓リノベ2024の公式ホームページから確認しましょう。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は良質な住宅ストックの形成や子育てしやすい生活環境の整備等を目的とした補助金制度です。

中古住宅のリフォームが対象で、一戸建てだけでなく、中古マンションについても要件を満たせば対象となります。

限度額は住宅性能などによって異なり、最大250万円となっています。

中古マンションの場合、共用部分が評価基準に満たしていることが必要です。

そのため、この制度の一般的な活用ケースは管理組合発注のリフォームとなっています。

しかし、個人が住戸部分のみリフォームした場合でも補助の対象となることがあります。

条件など詳細については、こちらの資料をご確認ください。

また、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は工事前のインスペクションが必要です。

インスペクションについては以下の記事で解説しています。

自治体独自の補助金

自治体によっては、住宅取得時などに条件を満たしていれば補助金がもらえることがあります。

よくある補助金として、子育て世代が親世代と同居または近居し、住宅購入やリフォームをすると給付が受けられます。

補助金以外にも、特定の地方金融機関で住宅ローンを借りることで利子補給される自治体もあります。

今回は東京都千代田区の補助金制度をご紹介します。

東京都千代田区:次世代育成住宅助成

| 対象者 | ①親元近居助成 ● 区内に引き続き5年以上居住する親がいる新婚世帯または子育て世帯 ● 区外から区内への住み替えまたは区内での住み替え ②区内転居助成 ● 区内に引き続き1年以上居住している子育て世帯 ● 区内での住み替え |

|---|---|

| 要件 | 世帯の年間所得の合計が、以下の範囲内であること 2人世帯:189万6千円~1,038万8千円 3人世帯:189万6千円~1,076万8千円 4人世帯:189万6千円~1,114万8千円 |

| 住戸面積 | 原則、住み替え前よりも面積が広くなる必要がある 2人世帯:30㎡以上 3人世帯:40㎡以上 4人以上世帯:50㎡以上 |

| 助成内容 | 世帯人数や親元近居・区内転居どちらの助成かによって異なる 親元近居で3人世帯の場合、1年目は月額5万円 区内転居で4人世帯の場合、1年目は月額4万円 |

| 助成期間 | 最長8年間または末子が18歳に達する年度 |

参考:次世代育成住宅助成

千代田区は毎年一定の金額が助成されますが、自治体によっては登記費用分の一部助成や、一定額を一度だけ給付する場合など様々です。

また、年度内に助成する世帯数が限られていて、先着順のこともあります。

お住まいの自治体に制度があるかどうか、事前に調べるようにしましょう。

2. マンション購入時の減税制度

次に、気になる税金の控除についてです。マンション購入時に利用できる減税制度を見ていきましょう。

マンション購入における住宅ローン減税

新築・中古マンション購入時に住宅ローンを利用する場合、要件を満たせば、一定期間所得税や住民税が控除されます。

控除額は住宅性能等によって異なり、新築マンションであれば最大409.5万円(子育て世帯や若者夫婦世帯なら最大455万円)、中古マンションであれば最大210万円控除されます。

長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅など、省エネ性能が高い住宅の場合は控除額(借り入れ限度額)が大きくなっています。

なお、入居年によって借り入れ限度額が異なりますので注意してください。

住宅ローン減税については以下の記事で詳しく解説しています。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

マンションを購入するときに、父母や祖父母から援助を受けるという方もいると思います。

マンションの購入時やリフォームをするときに父母や祖父母など直系尊属から贈与があった場合、要件を満たせば、一定額までは非課税になります。

財産を受け取ると、贈与税がかかります。

通常、直系尊属の父母や祖父母から財産を受けた場合は以下の税率がかかります(暦年課税)。

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | 0円 |

| 200万円超え~400万円以下 | 15% | 10万円 |

| 400万円超え~600万円以下 | 20% | 30万円 |

| 600万円超え~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |

| 1,000万円超え~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |

| 1,500万円超え~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |

| 3,000万円超え~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |

| 4,500万円超え | 55% | 640万円 |

1000万円の贈与を直系尊属から受け取ると、177万円も贈与税がかかります。

通常の贈与税の計算式【直系尊属からの1,000万円の贈与】

1,000万円-110万円(基礎控除)×30%-90万円(控除額)=177万円

しかし、住宅購入時には要件を満たすことでZEHマンション等の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの贈与は非課税となります。

元々この制度は2023年12月31日を期限とされていましたが、2026年12月31日まで期限延長されました。

- 住宅取得等資金に係る贈与税非課税の要件(一部)

- ● 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること

- ● 贈与を受けた年の年分の合計所得金額が2,000万円以下※であること

- ● 定められた期間内に贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと

- ● 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること

- ● 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

- ● 専有部分の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること

- ● ①~③いずれかに該当すること

- ①建築後使用されたことのない住宅用の家屋

- ②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの

- ③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

※床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下

父母や祖父母からマンション購入時に贈与がある場合は、必ず特例を利用しましょう。なお、この特例を利用するためには贈与税の申告が必要です。

詳しくは、こちらの記事でも解説しています。

固定資産税・登録免許税の減税制度

建物の固定資産税について、マンション購入後の5年間(認定長期優良住宅の場合は7年間)は2分の1減額されます。

固定資産税については以下の記事で詳しく解説しています。

また、マンション購入後には土地や建物の登記申請が必要ですが、申請時に支払う登録免許税についても以下の軽減税率が適用されます。長期優良住宅の場合は、さらに優遇されます。

| 登記種別 | 課税対象 | 税率 | 軽減税率 | 長期優良住宅 |

|---|---|---|---|---|

| 土地の移転登記 | 不動産の評価額 | 2% | 1.5% | |

| 建物の保存登記 | 不動産の評価額 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |

| 建物の移転登記 | 不動産の評価額 | 2% | 0.3% | 0.1% |

| ローン抵当権登記 | ローン借入額 | 0.4% | 0.1% |

3.まとめ

今回の記事では、マンション購入時に使える補助金と住宅ローン・贈与税などの減税制度について解説しました。

各種制度の条件や優遇要件には「住宅性能」が関わっていることがほとんどです。

日本は省エネ性能が高い住宅取得を推進しているので、今後も性能が高い住宅の方が多くのメリットを受けることができます。

住まいサーフィンでは、そんな省エネ性能が高いとされるマンション等が適正価格で販売されているのか、資産価値があるのかないのかを無料で開示しています。

補助金も利用できて、さらには資産価値のあるマンションを割安で購入できたら嬉しいですよね。

例えば、新築マンション購入検討中の皆さんは、こんな経験はないですか?

- ● 「将来値下がりしないか心配。10年後に価格がいくらになるのか簡単に分かったら良いな」

- ●「万が一売ることになっても、売却額より住宅ローン残債の方が多かったらどうしよう。売却時点の予想利益が分かったら良いな」

住まいサーフィンの各物件詳細ページでは、将来の資産性が一目で判断できる「沖式マンション10年後予測」を無料公開しています。

「値上がりシミュレーション」機能を使えば、5年後・10年後の将来価格をベストケース・標準ケース・ワーストケースの3つのシナリオで具体的にシミュレーションできます。

物件価格や金利を入力すればその場で自由にシミュレーションできるので、購入するべきか悩んでいる方にぴったりです。

さらに、「含み益シミュレーション」機能では、値上がりしたマンションを売却した場合に、実際に得られる利益を試算した結果を確認できます。

「沖式マンション10年後予測」の活用方法は、下記の動画でさらに詳しくご説明しております。

また、中古マンション購入検討中の皆さんは、こんな経験はないですか?

- ● 「スーモ等で見つけた物件が6,000万円で売出されている。この駅でこの価格少し高い気がするけど、本当に適正な価格なのだろうか?」

- ● 「適正な価格(沖式査定額:5,400万円)が分かれば、指値(値下げ交渉)を入れて、自分の予算内である5,500万円で強気に交渉出来るのになあ。。」

- ● 「どのサイトも適正な価格が分からないし、表示されていても、マンション単位で大雑把、お部屋毎に間取り、向き、階数を考慮されていない気がする」

住まいサーフィンの各物件詳細ページでは、お部屋毎に価格査定を行っています。

これにより、購入検討しているお部屋の「適正価格」を正確に把握することができます。

物件詳細ページの便利な活用方法は、下記の動画でさらに詳しくご説明しております。

「沖式マンション10年後予測」や「割安判定」は、会員であれば、無料で利用できます。

でもなぜ、住まいサーフィンに出来て、他のサイトには出来ないの?と疑問を持つかもしれません。

そこには、住まいサーフィンにしかない3つの理由があります。

住まいサーフィン独自の特徴

- 1.広告サイトではないため、売主への忖度が不要

- 2.サイト開設25年と老舗であるが故に、過去から蓄積されたビッグデータを保持・分析している

- 3.不動産業者、金融機関、REITといったプロにコンサル及び情報提供している精緻なデータを活用している

しかしなぜ、こんなに有用なデータを無料で公開するの?と怪しく感じる方もいるのではないでしょうか。確かに怪しいですよね。

その理由として、住まいサーフィンを開設した代表の沖有人が掲げる理念があります。

それは不動産売買における情報の非対称性を無くすことです。

昔から、不動産業者は売り手に不利益となる情報を隠すため、騙されて損をする消費者が後を絶ちません。

そんな消費者を減らすために、住まいサーフィンで購入に役立つ情報を無料公開し、理論武装してほしいとの思いがあります。

住まいサーフィンは、購入検討する全ての消費者に情報を活用してもらうため、有料ではなく無料で情報提供を行っています。

ただし、運営にはお金がかかります。

そのため、不動産業者や金融機関等の企業にコンサル提供を行い利益を得ることで、住まいサーフィンの無償利用を実現しています。

無料会員登録するだけで、全ての情報が確認できリスクなく始められます。

退会も簡単に出来ますので、まずは気軽に登録して、マンション購入を成功させましょう!

簡単無料登録はこちらから!

マンション購入に役立つコラム記事

- SUUMOとの違い

- 資産性とは?

- 購入メリット

- 購入の流れ

- 最適な購入時期

- 必要な初期費用

- 女性のマンション購入

- 独身のマンション購入

- 中古マンション失敗談

- 築20年マンション

- マンションと戸建て比較