![]() 最終更新日:

最終更新日:

日本は世界の中でも特に地震が多い国です。2023年は震度4以上の地震が41回もありました。また、2024年1月1日には能登半島で大地震が発生し、甚大な被害を受けています。

住宅を購入した人や購入検討している人の中には、地震で我が家が倒壊してしまったらどうしようと不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。住宅購入する方の約8割は住宅ローンを利用しますが※、返済中に被災したらどうなるのでしょうか。

※令和の“住まい”と住宅ローン事情

今回の記事では、住宅ローン返済と地震について詳しく解説します。

目次

1. 自宅が被災したら住宅ローンはどうなる?

住宅ローンの返済中に地震によって自宅が被災した場合でも、原則として住宅ローンはそのまま残ります。

倒壊して住み続けることができなくなったり津波で自宅が流されたりしても、住宅ローンの返済は続けなければなりません。

その後に新しい自宅を購入して住宅ローンを組めば、ローンを二重で支払うことになります。

これは地震に限った話ではなく、火災や台風など他の災害によって被害を受けた場合も同様です。

しかし、地震保険(火災保険)や住宅ローンの特約によって、給付金がもらえたり返済の一部が免除されたりする場合もあります。

また、災害によっては救済のための特別措置が適用されることもあるようです。

特別措置について、詳しく見ていきましょう。

東日本大震災における住宅ローン関連救済措置

2011年3月11日に起こった東日本大震災では、東北地方だけでなく茨城や千葉など関東地方でも多くの被害が発生しました。

全壊した建物は全国で約13万棟、半壊した建物は約26.5万棟でした。

住宅ローンを残したまま倒壊した建物も多かったようです。

そこで、国は被災者のために救済措置をすることにしました。

個人版私的整理ガイドライン

東日本大震災によって震災前に借り入れたローンの返済が困難になった人のために、「個人版私的整理ガイドライン」が作成されました。

「整理」と聞くと自己破産(債務整理)を思い浮かべる方もいらっしゃると思われます。

しかし、このガイドラインにおける「整理」は自己破産とは違います。

被災してローンの返済が難しくなった人が、金融機関との合意によってローンの一部を免除・減額してもらうものになります。

この制度には以下のメリットがあります。

- ① 弁護士などの専門家からの支援を無料で受けられる

- ② 財産の一部を残すことができる

- ③ 信用情報に影響がない

無料で専門家からの支援が受けられるのはとても心強いです。

どれだけローンが免除されるのか、どれだけの財産を手元に残せるのかは人によって違います。

自己破産をする場合であっても手元に財産の一部を残すことはできますが、信用情報の回復には時間がかかります。

しかし、この制度は信用情報に影響がないので、すぐにローンを利用したりクレジットカードを作ったりすることができます。

被災者にとって、再スタートもしやすいでしょう。

現在「個人版私的整理ガイドライン」は廃止されていて、新たに「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が作成されました。

「災害救助法が適用された自然災害」であればガイドラインの対象になっているので、被災した場合には制度を利用できるか相談してみましょう。

災害復興住宅融資

住宅金融支援機構は、東日本大震災で被災した人が被災住宅を復旧するための住宅ローンを用意しました。

住宅金融支援機構というとフラット35のイメージが強いかもしれませんが、政府の金融機関である同機構では、災害復興建築物の建設や購入に必要な資金の貸し付けも行っています。

この融資は、住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できます。

融資には下記の限度額があり、全期間固定金利になります。

限度額※

| 購入の場合・ 建設で土地を取得する場合 |

3,700万円 |

|---|---|

| 建設で土地を取得しない場合 | 2,700万円 |

| 補修の場合 | 1,200万円 |

※2024年1月12日時点。以前は資金の使途別に細かく金額が分かれていましたが、利用しやすくなるように見直されました。

家の被災部分の補修や、それに伴う増築工事や整地工事なども融資の対象になります。

2024年(令和6年)1月時点の金利

| 団信の種類 | 金利 |

|---|---|

| 団信非加入 | 年1.39% |

| 新機構団信 | 年1.59% |

| 新機構団信(デュエット) | 年1.77% |

| 新3大疾病付機構団信 | 年1.83% |

このように、団信に加入するのか、そしてどの団信に入るのかによって金利は変わってきます。

また、災害復興住宅融資は融資手数料が無料です。通常の住宅ローンであれば、借入金額の2.2%が手数料となることが多いです。初期費用が大きく削減されるのも、災害復興住宅融資の特徴になります。

災害復興住宅融資は東日本大震災の被災者だけでなく、災害によって住宅の「り災証明書」※を交付されている方であれば利用できます。

詳しくは住宅金融支援機構公式ページをご確認ください。

※「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のいずれかの証明が必要

2. 地震保険でいざというときに備える

地震で住宅を失った場合、条件を満たしていれば、債務整理によって住宅ローンの一部が免除・減額されることがあります。

しかし、手元に残るのは一部の財産だけです。

その後の生活のことを考えると、もっとしっかり地震に備えておきたいところです。

そこで、地震への備えの基本である「地震保険」について解説します。

地震保険とは

地震保険とは、地震や地震に関連した災害によって被害を受けた場合に、損害を補償する保険のことです。

災害に対する保険としては火災保険が一般的で、住宅を持っている方のほとんどは加入しているでしょう。

住宅ローンを利用する場合は火災保険への加入が必須となっていることも多いです。

しかし、一般的に火災保険は地震による損害を補償していません。

そのため、地震に対して備えたい場合には、火災保険とは別で地震保険に加入する必要があります。

多くの火災保険では、地震保険を同時に申し込むことができます。

地震保険単体では申し込みができず、必ず火災保険とセットになっています。

地震保険は国が関与しているので、保障内容や割引などの基本ルールはすべての保険会社で共通になります。

日本は地震が多い国で、気象庁によると今後30年以内に南海トラフ地震が起きる可能性は70~80%とのことです。

いざというときのためにも、地震保険にも加入しておいた方が安心でしょう。

火災保険については下記の記事で詳しく解説しています。

どれくらい支払われるのか

地震保険に加入することで、被災時にはどれくらいの保険金が支払われるのでしょうか。

地震保険は実際の修理費が支払われるわけではなく、設定した保険金額と建物等の損害の程度によって支払われる金額が変わってきます。

| 損害の程度 | 支払われる保険金 |

|---|---|

| 全損 | 建物・家財の地震保険金額の100% |

| 大半損 | 建物・家財の地震保険金額の60% |

| 小半損 | 建物・家財の地震保険金額の30% |

| 一部損 | 建物・家財の地震保険金額の5% |

地震保険は、申込時に建物と家財の保険金額を自分で設定します。

基本的には、火災保険の保険金額の30%~50%=地震保険の保険金額になります。

家財には設定せずに、建物だけ設定することも可能です。

保険金額が高くなるほど支払う保険料は高くなります。

保険金額は建物や家財によって異なりますが、建物は最大5,000万円、家財は最大1,000万円まで設定可能です。

保険金額の設定方法など詳細については、各保険会社にお問い合わせください。

地震保険の割引

地震保険には4つの割引制度があります。

※重複適用は不可

- ● 免震建築物割引(50%)

- ● 耐震等級割引(10~50%)

- ● 建築年割引(10%)

- ● 耐震診断割引(10%)

昭和56年6月1日以降に新築された建物には、10%の割引が適用されます。

また、それ以前の建物であっても耐震診断や耐震改修での基準を満たしていれば、10%割引されます。

これから新築マンションや新築一戸建てを購入される方は、10%は必ず割引されるということです。

しかし、建物の構造や耐震等級が高い場合は、10%よりも高く割引されます。

基準を満たす免震建築物であれば、50%割引になります。

また、耐震等級別では下記のような割引率となっています。

| 耐震等級3 | 50% |

|---|---|

| 耐震等級2 | 30% |

| 耐震等級1 | 10% |

3. 住宅ローンの自然災害特約

最後に、自然災害の特約がある住宅ローンをご紹介します。

自然災害特約とは、住宅ローン返済期間中に被災して住宅が特定の状況になったとき、月々のローン支払いを保障してくれる特約です。

金融機関によっては、金利を上乗せすることでこの特約をつけることができます。

三井住友銀行・自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン

三井住友銀行の自然災害特約には、約定返済保障型と残高保障型の2種類があります。

| 上乗せ金利 | 対象災害 | 内容 | |

|---|---|---|---|

| 約定返済保障型 | 金利+0.1% | 豪雨や落雷など 様々な災害 |

り災の程度に応じて、 一定期間の返済を免除 |

| 残高保証型 | 金利+0.5% | 地震・噴火・津波 | 全壊認定で 建物ローン残高の50%相当を免除 |

約定返済保障型は地震や津波だけでなく、大雨や雪災など幅広い災害が対象になります。

免除内容はこのようになっています。

| 全壊 | 24回分免除 |

|---|---|

| 大規模半壊 | 12回分免除 |

| 半壊 | 6回分免除 |

残高保証型は上乗せ金利が高くて災害内容は限られていますが、もし地震で全壊してしまっても建物住宅ローン残高の50%が免除されます。

そのため、二重ローンの備えになります。

詳しくは三井住友銀行公式ページをご確認ください。

りそな銀行・自然災害サポートオプション

りそな銀行についても、返済補償型と残高補償型の2種類があります。

| 上乗せ金利 | 対象災害 | 内容 | |

|---|---|---|---|

| 返済補償型 | 金利+0.1% | 豪雨や落雷など 様々な災害 |

り災の程度に応じて、 約定返済額を払い戻し |

| 残高補償型 | 金利~+0.3% | 地震・噴火・津波 | 全壊認定で 建物ローン残高の50%相当を免除 |

返済補償型の払い戻し内容は下記のとおりです。

| 全壊 | 24回分 |

|---|---|

| 大規模半壊 | 12回分 |

| 半壊 | 6回分 |

残高補償分については、基準上乗せ金利+0.3%に、建物金額割合を乗じた金利が上乗せとなります。

例えば借入金額が5000万円で建物分が2000万円(建物割合40%)とすると、上乗せ分0.3%×割合40%=0.12%です。

詳しくはりそな銀行公式ページをご確認ください。

新生銀行・自然災害時債務免除特約

新生銀行においては、条件を満たしている場合、金利を上乗せせずに自然災害時債務免除特約をつけることができます。

| 対象災害 | 内容 | |

|---|---|---|

| 自然災害時債務免除特約 | 豪雨や土砂崩れなど 様々な災害 |

損害の程度に応じて 一定期間の住宅ローン返済を免除 |

地震や津波だけでなく、様々な災害が対象になります。

免除内容はこのようになっています。

| 全壊 | 24回分免除 |

|---|---|

| 大規模半壊 | 12回分免除 |

| 半壊 | 6回分免除 |

ただし、利用できるのは当初固定金利タイプ(15年、20年)または長期固定(全期間固定)金利タイプ(25年、30年、35年)を選んだ方のみです。

条件などの詳細は、新生銀行公式ページをご確認ください。

4.まとめ

今回の記事では、地震などの自然災害が起きた場合の住宅ローンについて解説しました。

災害によって損害を受けても、原則として住宅ローンは残ることになります。

被災後に住み続けられる状態でも、修繕に多くの費用がかかるかもしれません。

地震だけでなく、数十年に一度レベルの豪雨や土砂崩れなど、最近は様々な災害が日本全国で発生しています。

既に保険に加入している方も、保険内容を定期的に見直しましょう。

住まいサーフィンでは住宅購入に役立つ様々な記事をご用意しています。

マンションや一戸建ての購入を検討中の方はもちろん、既に購入済の方も是非ご覧ください。

例えば、中古マンション購入検討中の皆さんは、こんな経験はないですか?

- ● 「スーモ等で見つけた物件が6,000万円で売出されている。この駅でこの価格少し高い気がするけど、本当に適正な価格なのだろうか?」

- ● 「適正な価格(沖式査定額:5,400万円)が分かれば、指値(値下げ交渉)を入れて、自分の予算内である5,500万円で強気に交渉出来るのになあ。。」

- ● 「どのサイトも適正な価格が分からないし、表示されていても、マンション単位で大雑把、お部屋毎に間取り、向き、階数を考慮されていない気がする」

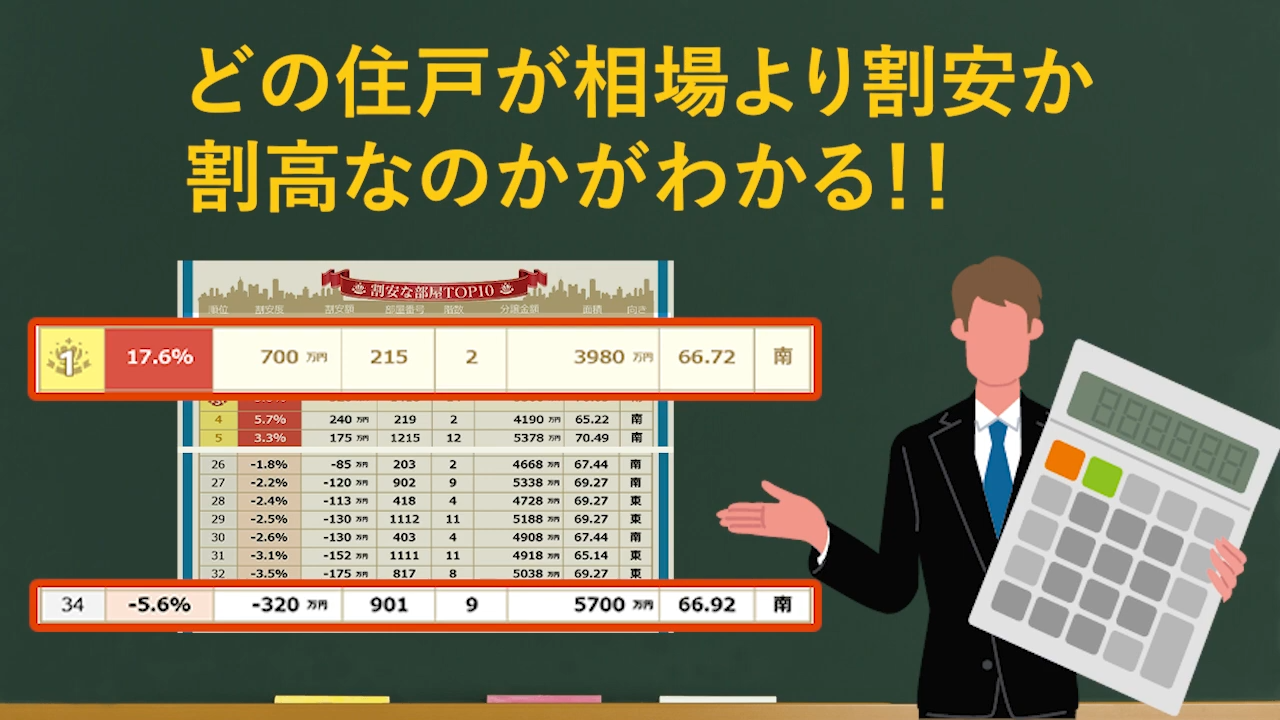

住まいサーフィンの各物件詳細ページでは、お部屋毎に価格査定を行っています。

これにより、購入検討しているお部屋の「適正価格」を正確に把握することができます。

例えば、新築マンション購入検討中の皆さんは、こんな経験はないですか?

- ● 「将来値下がりしないか心配。資産性があるかどうか簡単に分かったら良いな」

- ●「階数や間取りで価格がバラバラ。どの部屋が一番お得で割安なのか分かったら良いな」

住まいサーフィンの各物件詳細ページでは、将来の資産性が一目で判断できる「儲かる確率」を公開しています。

また、「住戸比較レポート」は住戸別の割安度がランキングで確認できるため、お得なお部屋がすぐに見つかります。

儲かる確率や住戸比較レポートは、会員であれば、無料で利用できます。

でもなぜ、住まいサーフィンに出来て、他のサイトには出来ないの?と疑問を持つかもしれません。

そこには、住まいサーフィンにしかない3つの理由があります。

住まいサーフィン独自の特徴

- 1.広告サイトではないため、売主への忖度が不要

- 2.サイト開設25年と老舗であるが故に、過去から蓄積されたビッグデータを保持・分析している

- 3.不動産業者、金融機関、REITといったプロにコンサル及び情報提供している精緻なデータを活用している

しかしなぜ、こんなに有用なデータを無料で公開するの?と怪しく感じる方もいるのではないでしょうか。確かに怪しいですよね。

その理由として、住まいサーフィンを開設した代表の沖有人が掲げる理念があります。

それは不動産売買における情報の非対称性を無くすことです。

昔から、不動産業者は売り手に不利益となる情報を隠すため、騙されて損をする消費者が後を絶ちません。

そんな消費者を減らすために、住まいサーフィンで購入に役立つ情報を無料公開し、理論武装してほしいとの思いがあります。

住まいサーフィンは、購入検討する全ての消費者に情報を活用してもらうため、有料ではなく無料で情報提供を行っています。

ただし、運営にはお金がかかります。

そのため、不動産業者や金融機関等の企業にコンサル提供を行い利益を得ることで、住まいサーフィンの無償利用を実現しています。

無料会員登録するだけで、全ての情報が確認できリスクなく始められます。

退会も簡単に出来ますので、まずは気軽に登録して、マンション購入を成功させましょう!

簡単無料登録はこちらから!

マンション購入に役立つコラム記事

- SUUMOとの違い

- 資産性とは?

- 購入メリット

- 購入の流れ

- 最適な購入時期

- 必要な初期費用

- 女性のマンション購入

- 独身のマンション購入

- 中古マンション失敗談

- 築20年マンション

- マンションと戸建て比較